请留下您的业务需求,我们的专家会尽快与您联系

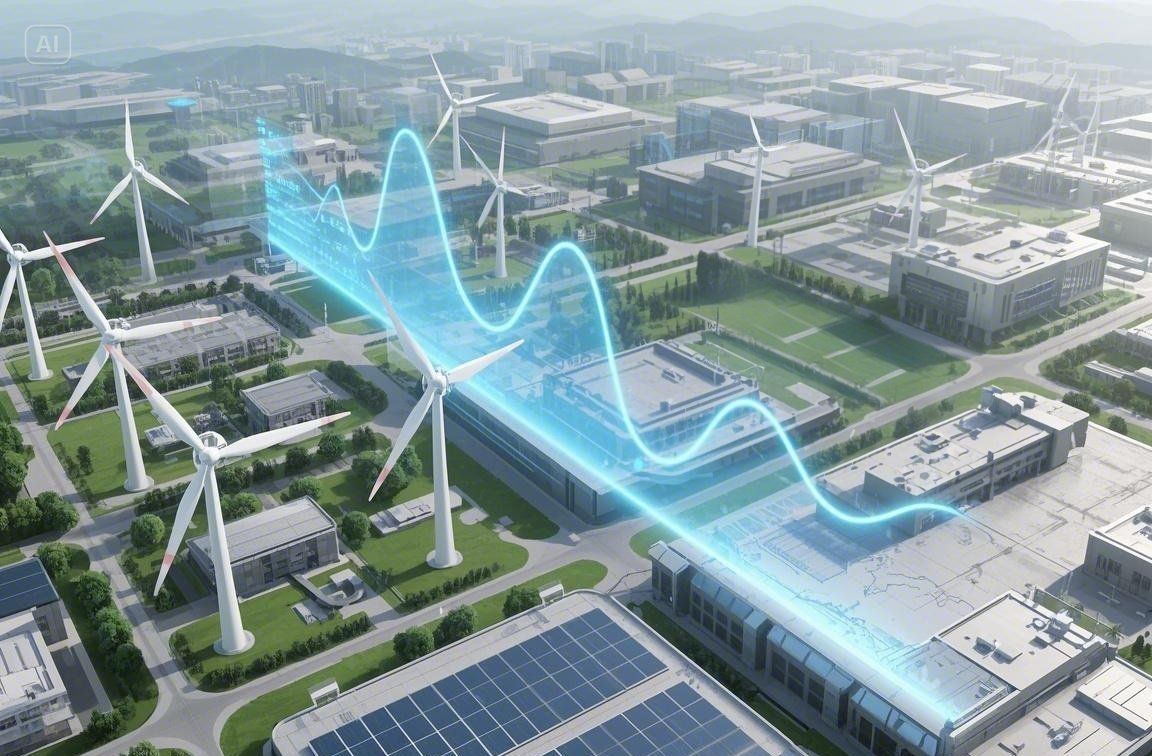

虚拟电厂:打开中国电力系统的“智能开关”

在重庆铜梁区的余宏升模具厂,屋顶的光伏板在晨光下运行,但真正改变这家传统工厂命运的,并非只是这些蓝色面板,而是背后一套看不见的系统——它实时分析着电价波动、产线负荷和电网需求,自动调整每一度电的流向。当外部电网负荷吃紧时,系统会暂时调低非关键设备功率,释放储能电力参与响应;当电价低谷时,它又指挥储能单元蓄满能量。这套由彩弘锦打造的“微电网+虚拟电厂”管理体系,让工厂从“用电负担者”变成了“灵活供能者”,每月电费支出竟转化为新的利润来源。这种转变并非孤例,而是当下中国电力系统数字化变革的一个缩影。

虚拟电厂的本质,是通过智能算法与通信技术,将碎片化的分布式电源、储能设备、可调负荷等资源整合成一台“虚拟发电机组”。它不新建电厂,却能在关键时刻释放出等效于大型电站的调节能力。2024年,国家发改委与国家能源局联合发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,首次从国家层面明确了虚拟电厂的独立市场主体地位,标志着这一技术从区域性试点步入规模化发展的新阶段。

这一政策出台恰逢其时。随着风电、光伏在电力系统中占比快速提升,其波动性对电网调节能力提出了更高要求。另一方面,工厂、楼宇、充电桩中蕴藏着大量可调节的负荷资源,却长期处于“沉睡”状态。虚拟电厂的核心价值,正是唤醒这些资源,通过聚合与优化,使其成为支撑电网稳定的新力量。

当前,虚拟电厂的探索已逐渐成熟,逐步构建起多层次的商业生态。例如,彩弘锦将虚拟电厂与微电网相融合,让项目拥有了内外两个“能源大脑”。既有屋顶光伏发电、储能削峰填谷,还有微电网和虚拟电厂智能调度,不仅会精打细算、节约用电,实现“从生产到运输,全程绿电跑”,还能使企业从被动接受电价转变为主动管理能源成本,甚至创造售电收益。当其他企业还在为电费发愁,拥有“微电网+虚拟电厂”的工厂,已经从“电力买家”,升级成“电力卖家”了。

虚拟电厂的发展,远不止于技术升级,更是一场电力系统运行逻辑的重构,它将分散的光伏、储能、工厂可调设备等“毛细血管”串联起来,编织成一张可感知、可调度、可交易的智慧能源网络。让企业用能从“成本”转为“利润”,重新定义了工业企业的能源角色。当每家企业从“用电方”变为“产消者”,电力系统便从“单向输血”进化为“多向循环”。

如今的虚拟电厂正从试点走向基础设施,作为新型电力系统的“神经中枢”,正在以更灵活、更低碳的方式,支撑着中国工业的绿色脉搏持续跳动。

渝公网安备 50009802001652号

渝公网安备 50009802001652号